Deux maisons en pierre taillée dans la Cour Napoléon du Louvre, au pied des pyramides de Pei. L’une, de calcaire, est claire, presque blanche sous le soleil de mai, elle est fermée, quasi hermétique, avec une fente étroite par laquelle seuls de rares élus pourraient entrer,

Deux maisons en pierre taillée dans la Cour Napoléon du Louvre, au pied des pyramides de Pei. L’une, de calcaire, est claire, presque blanche sous le soleil de mai, elle est fermée, quasi hermétique, avec une fente étroite par laquelle seuls de rares élus pourraient entrer,  elle est forte, dominatrice, sûre d’elle-même, interdite aux étrangers, exclusive, mais aussi défensive, assiégée, paranoïaque face à l’autre. Elle est installée ici comme un fortin colonial, comme un ‘outpost’ de forteresse, de colonie.

elle est forte, dominatrice, sûre d’elle-même, interdite aux étrangers, exclusive, mais aussi défensive, assiégée, paranoïaque face à l’autre. Elle est installée ici comme un fortin colonial, comme un ‘outpost’ de forteresse, de colonie.

L’autre est sombre, en basalte, elle est ouverte à tous vents, elle exhibe les traces douloureuse de sa destruction, tout un côté n’est plus que ruines, l’autre montre une trace oblique, une blessure quasi mortelle,

L’autre est sombre, en basalte, elle est ouverte à tous vents, elle exhibe les traces douloureuse de sa destruction, tout un côté n’est plus que ruines, l’autre montre une trace oblique, une blessure quasi mortelle,  une fracture, un désespoir, une déroute, une catastrophe ; sur un des murs tenant encore debout subsiste une meurtrière qui me fait penser à ce musée installé dans un ancien poste de combat. Et les deux maisons se font face, l’une solide et conquérante, l’autre ébranlée, vaincue, mais luttant encore, jusqu’à la dernière pierre.

une fracture, un désespoir, une déroute, une catastrophe ; sur un des murs tenant encore debout subsiste une meurtrière qui me fait penser à ce musée installé dans un ancien poste de combat. Et les deux maisons se font face, l’une solide et conquérante, l’autre ébranlée, vaincue, mais luttant encore, jusqu’à la dernière pierre.

C’est que toutes deux sont faites en pierres de Palestine, l’une en pierres blanches de Jérusalem provenant de maisons détruites dans différentes villes entre la mer et le Jourdain et on sait trop combien de maisons ont été détruites là-bas depuis soixante-quatre ans, combien d’habitants ont été chassés, combien de terrains ont été confisqués, colonisés, réappropriés. Les pierres noires viennent du Golan occupé, des villages syriens occupés par Israël en 1967 et d’où les habitants furent aussi chassés. Cette confrontation, cette douleur, ces signes de catastrophe sont

C’est que toutes deux sont faites en pierres de Palestine, l’une en pierres blanches de Jérusalem provenant de maisons détruites dans différentes villes entre la mer et le Jourdain et on sait trop combien de maisons ont été détruites là-bas depuis soixante-quatre ans, combien d’habitants ont été chassés, combien de terrains ont été confisqués, colonisés, réappropriés. Les pierres noires viennent du Golan occupé, des villages syriens occupés par Israël en 1967 et d’où les habitants furent aussi chassés. Cette confrontation, cette douleur, ces signes de catastrophe sont  l’œuvre de l’artiste israélienne Michal Rovner, invitée par le Louvre (jusqu’au 24 octobre). Elle a construit ses maisons d’abord en Israël, puis en Angleterre et maintenant ici, avec une équipe de maîtres maçons juifs et arabes qui sont venus à Paris pour les bâtir à nouveau et qui, présents le soir de l’ouverture, me contaient leur histoire dans un anglais hésitant (mon arabe et mon hébreu étant encore plus hésitants). Les pierres sont numérotées, comme dans un ensemble archéologique.

l’œuvre de l’artiste israélienne Michal Rovner, invitée par le Louvre (jusqu’au 24 octobre). Elle a construit ses maisons d’abord en Israël, puis en Angleterre et maintenant ici, avec une équipe de maîtres maçons juifs et arabes qui sont venus à Paris pour les bâtir à nouveau et qui, présents le soir de l’ouverture, me contaient leur histoire dans un anglais hésitant (mon arabe et mon hébreu étant encore plus hésitants). Les pierres sont numérotées, comme dans un ensemble archéologique.

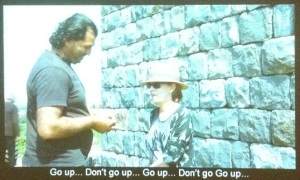

À l’espace Louis Vuitton, on peut voir (jusqu’au 29 mai seulement) des photographies et des vidéos de la construction de ces maisons, nommées Makom II et Makom IV. Un film montre entre autres une  très belle scène où un des maîtres maçons effeuille une marguerite avec l’artiste pour décider si on ajoute une rangée de pierres supplémentaires à la construction ou non (“Go up…Don’t go up”). Avec cette œuvre dure, conflictuelle, politique, qui amène au cœur de Paris sous nos yeux le drame de cette région, le recours aux pétales de la marguerite pour trancher est un moment de détente ; il pourrait inspirer les leaders politiques…

très belle scène où un des maîtres maçons effeuille une marguerite avec l’artiste pour décider si on ajoute une rangée de pierres supplémentaires à la construction ou non (“Go up…Don’t go up”). Avec cette œuvre dure, conflictuelle, politique, qui amène au cœur de Paris sous nos yeux le drame de cette région, le recours aux pétales de la marguerite pour trancher est un moment de détente ; il pourrait inspirer les leaders politiques…

Michal Rovner est présente ailleurs dans le Louvre (jusqu’au 15 août). Dans les salles des Antiquités Orientales, plus précisément celles consacrées à la Palestine antique, près de la stèle commémorant la victoire de Mesha, roi de Moab sur Israël vers 800 avant J.-C., elle projette  des vidéos sur des blocs de pierre : on ne sait plus ce qui est images projetées et ce qui est marques et reliefs dans la pierre même. Dans Lubnan deux formes blanches, deux silhouettes, deux femmes voilées peut-être, se rapprochent et s’éloignent, tendent la main ou montrent le poing, dans ce qui est peut-être un combat et peut-être un signe d’amitié ; quand l’une s’approche, l’autre recule : respect ? soumission ? refus ? Nul ne sait.

des vidéos sur des blocs de pierre : on ne sait plus ce qui est images projetées et ce qui est marques et reliefs dans la pierre même. Dans Lubnan deux formes blanches, deux silhouettes, deux femmes voilées peut-être, se rapprochent et s’éloignent, tendent la main ou montrent le poing, dans ce qui est peut-être un combat et peut-être un signe d’amitié ; quand l’une s’approche, l’autre recule : respect ? soumission ? refus ? Nul ne sait.

Dans la salle suivante, il faut trouver une petite vitrine où reposent sept Fragments, sept petits morceaux de pierre où sont projetées des personnages, des chevaux, des silhouettes rupestres immobiles ; la scène est animée par cette prolifération mouvante de petits signes, homuncules ou amibes, si caractéristiques du travail de Michal Rovner.

Enfin, les fossés médiévaux accueillent (outre une exposition de photographies d’yeux, réels ou picturaux, ingénieuse mais trop divertissante et manquant quelque peu de densité, de Mimmo Jodice) deux immenses projections murales de Michal

Enfin, les fossés médiévaux accueillent (outre une exposition de photographies d’yeux, réels ou picturaux, ingénieuse mais trop divertissante et manquant quelque peu de densité, de Mimmo Jodice) deux immenses projections murales de Michal  Rovner sur les murs de la vieille forteresse royale ; l’une reprend en plus grand nombre les mêmes fantômes vêtus de blanc et leur valse-hésitation. L’autre représente un gigantesque paysage de colonnes et de pyramides, entre le Colisée et Gizeh, entre les arcades Rivoli et les

Rovner sur les murs de la vieille forteresse royale ; l’une reprend en plus grand nombre les mêmes fantômes vêtus de blanc et leur valse-hésitation. L’autre représente un gigantesque paysage de colonnes et de pyramides, entre le Colisée et Gizeh, entre les arcades Rivoli et les  pyramides Pei ; la pyramide en particulier acquiert dans cette projection sur les pierres une densité, une pesanteur inhabituelle pour qui est accoutumé à la voir légère, aérienne, toute de verre et d’acier. Dans ce paysage antique défilent des hommes, plus reconnaissables que d’ordinaire, files sans fin se pressant vers on ne sait quel destin. Est-ce l’exode des Hébreux ? Est-ce la foule des prolétaires se dirigeant vers leur dur labeur ? Est-ce une horde de réfugiés chassés de chez eux ? Ils marchent sans fin, tragiquement.

pyramides Pei ; la pyramide en particulier acquiert dans cette projection sur les pierres une densité, une pesanteur inhabituelle pour qui est accoutumé à la voir légère, aérienne, toute de verre et d’acier. Dans ce paysage antique défilent des hommes, plus reconnaissables que d’ordinaire, files sans fin se pressant vers on ne sait quel destin. Est-ce l’exode des Hébreux ? Est-ce la foule des prolétaires se dirigeant vers leur dur labeur ? Est-ce une horde de réfugiés chassés de chez eux ? Ils marchent sans fin, tragiquement.

La force des œuvres de Michal Rovner est qu’elles sont en même temps directes et allusives, évocatrices et intimidantes, légères comme une image projetée contemporaine et pesantes comme des pierres archéologiques. Elles flottent entre l’antique et le présent ; nous ne pouvons y échapper.

Photos de l’auteur. Michal Rovner étant représentée par l’ADAGP, les photos de ses œuvres seront retirées du blog à la fin de l’exposition.

![a444px-Iago,_Study_from_an_Italian,_by_Julia_Margaret_Cameron[1]](https://artamateur.files.wordpress.com/2011/05/a444px-iago_study_from_an_italian_by_julia_margaret_cameron1.jpg?w=222&h=300)

![035_presentazione[1]](https://artamateur.files.wordpress.com/2011/05/035_presentazione1.jpg?w=500)

![giuseppe_arcimboldo_007_fuoco_1566[1] (2)](https://artamateur.files.wordpress.com/2011/05/giuseppe_arcimboldo_007_fuoco_15661-2.jpg?w=232&h=300)

![Boldini_Crossing_the_Street[1]](https://artamateur.files.wordpress.com/2011/05/boldini_crossing_the_street1.jpg?w=247&h=300)